●赤外線

赤外線は電磁波の一種である。電磁波は波長の短い物から放射線、紫外線、可視光線、近赤外線、中赤外線、遠赤外線、電波と呼称が変わる。赤外線ビデオシステムが検知する波長帯は、中赤外線の3〜6μm(短波長)と12〜16μm(長波長)を検知する機械である。この赤外線は大気に吸収されることが非常に少なく一般的に「大気の窓」と呼ばれる。

あらゆる物質から赤外線は放射され、その赤外線量は温度に近似比例する。この原理を利用した物が赤外線ビデオシステムである。赤外線ビデオシステムは、物質の表面温度を面単位で計測し画像化する機械である。

●赤外線による外壁調査

赤外線は表面温度を検知する装置であるが、表面温度は内外部との熱エネルギーの移動により変化する。このメカニズムは右図のようになる。太陽熱エネルギーが外壁表面等から内部に伝搬される途中に空気が存在すると、空気の比熱(熱を蓄えることの出来る量)が小さいため、その層を境に、内部や外部に熱エネルギーが伝搬され放出される。この時外壁側は太陽日射エネルギーと内部から伝搬された熱エネルギーの和となり、他の部分より高温となる。この状況を赤外線ビデオシステムで撮影すると、空隙部(浮きやジャンカ)は、周辺部より高温となって表示される。

赤外線ビデオシステムは、本体から赤外線等を照射し計測する装置ではなく、対象物から自然に放射される赤外線量を計測し温度に変換し表示する装置である。

赤外線カメラ

壁面の熱移動概要図

●赤外線による調査の可能性

熱ショック:赤外線ビデオシステムによる調査は、最低条件に熱エネルギーの交換が必要である。熱エネルギーの交換とは、日射が最も適しているが、他にトンネル内等では空気の対流(風)、調査対象物と周辺の温度差等によりエネルギーの交換が発生する。

調査可能な損傷:調査可能な損傷は、モルタル・タイル等の浮き、ジャンカ(豆板)、コンクリート・モルタル内等の滞留水、補修アンカーピン、注入樹脂、ひびわれ等。

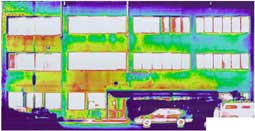

屋上赤外線写真

高架鉄道上げ裏赤外線写真

高架橋下赤外線撮影状況